이영준(큐레이터, 김해문화도시센터장) 날짜 : 2020.09.08 조회수 : 3,563

비엔날레 주제와 큐레이터 십

2020창원조각비엔날레가 개막한다. 주제는 ‘비조각, 가볍거나 유연하거나’이다. 이제는 당연한 것처럼 보이는 전시의 주제. 하지만 비엔날레에서 주제가 부각된 것은 그리 오래된 일은 아니다. 가장 오래된 역사를 가지고 있는 베니스비엔날레 최초의 주제는 1972년에 개최된 37회 비엔날레. 그 주제는 ‘행위인가 작품인가’이다. 계기는 유럽의 68혁명. 이후 수상 제도에 대한 반성과 더불어 동시대의 문제의식을 반영해 특별전이 주제전으로 서서히 변화해 가는 계기가 된다. 국가주의 이데올로기가 지배하고 있었던 베니스비엔날레가 동시대 미술의 담론으로서의 ‘주제’라는 개념을 수용하기까지 85년의 세월이 걸렸다. 그런 면에서 국왕 움베르토 1세와 왕비 마르게리타 디 사보이아의 결혼 25주년 기념 행사로 계획된 베니스비엔날레는 125년의 역사를 거치면서 다양한 변화를 경유하며 오늘에 이르게 된 것이다.

비엔날레의 주제는 그 역사와 깊은 관련이 있다. 베니스비엔날레의 초기 국제 기획전은 유명 작가의 회고전이나 모더니즘의 특정 사조를 소개하는 형식으로 진행되었다. 이러한 전시에서 큐레이터의 역할이나 전시 주제의 의미는 그렇게 중요한 요소가 되지 못한다. 하지만 1960년대 독일, 미국, 브라질 등의 나라에서 비엔날레라는 형식의 국제전이 만들어졌고, 특히 90년대 이후 세계 각국의 비엔날레들이 경쟁적 구도를 형성하게 되면서 전시의 주제는 매우 중요한 요소로 부각된다. 전시 주제와 큐레이터의 이름은 해당 비엔날레를 상징하는 그 무엇이 되었다.

제도적인 공간을 기반으로 하는 큐레이터가 아니라 ‘독립큐레이터’라는 새로운 엘리트의 등장은 전시의 형식과 내용을 혁명적으로 바꾸게 된다. 비엔날레가 현재와 같이 ‘동시대 미술의 실험장’으로 변화하게 된 이유는 하랄드 제만(Harald Szeeman)의 역할이 컸다. 1955년에 만든 카셀도큐멘타는 1972년 제만이 제5회 감독이 되면서 전위적이고 실험적인 장으로 변했으며, 베니스비엔날레도 1980년 하랄드 제만이 기획한 아페르토(Aprto)전 이후 혁명적인 변화를 겪게 된다. 이후 1999년 총감독을 맡으면서 국가관 전시를 더욱더 강하게 해체해 버렸고, 작가 선정에서도 대륙별 국가별 안배를 하지 않았으며, 특히 여성 작가와 중국 작가들을 과감하게 참여시켰다.

1993년부터 베니스 비엔날레는 아킬라 보니타 올리바(Achille bonita Oliva), 장 클레르(Jean Clair), 제르마노 첼란트(Germano celant), 프란체스코 보나미(Francesco Bonami), 후안루(Hou hanru), 카를로스 바수알도(Carlos Basualdo), 카트린 다비드(CartherineDavid), 가브리엘 오러츠코(Gabirel Orozco), 한스울리히 오브리스트(Hans Ulrich Obrist) 등을 영입하였다. 이들은 자신만의 미학적 입장을 반영한 다양한 전시를 기획함으로써 비엔날레를 담론의 각축장으로 만들었으며 전 세계 비엔날레 창립의 주도적인 인사가 된다. 후한루는 광저우 트리엔날레, 에치코 추마리 트리엔날레, 상하이 비엔날레, 부산비엔날레의 기획을 맡았고 한스올리히 오브리스트는 미디어시티 서울, 광저우, 요코하마 트리엔날레를, 그리고 찰스에셔는 광주와 이스탄불 비엔날레를 맡으면서, 이들은 아시아와 중동권에서 진행되는 주요한 비엔날레에 감독으로 초청되었다. 현재 전 세계에는 250여 개의 비엔날레가 각각의 주제를 가지고 진행되고 있다. 대부분 1990년대에 만들어졌으며, 한국은 15개의 비엔날레가 운영 중이다. 비엔날레의 주제는 동시대 미술의 이슈를 드러내거나 사회적 발언을 주도하거나 비엔날레 그 자체를 비판하기도 한다.

비조각-가볍거나 유연하거나

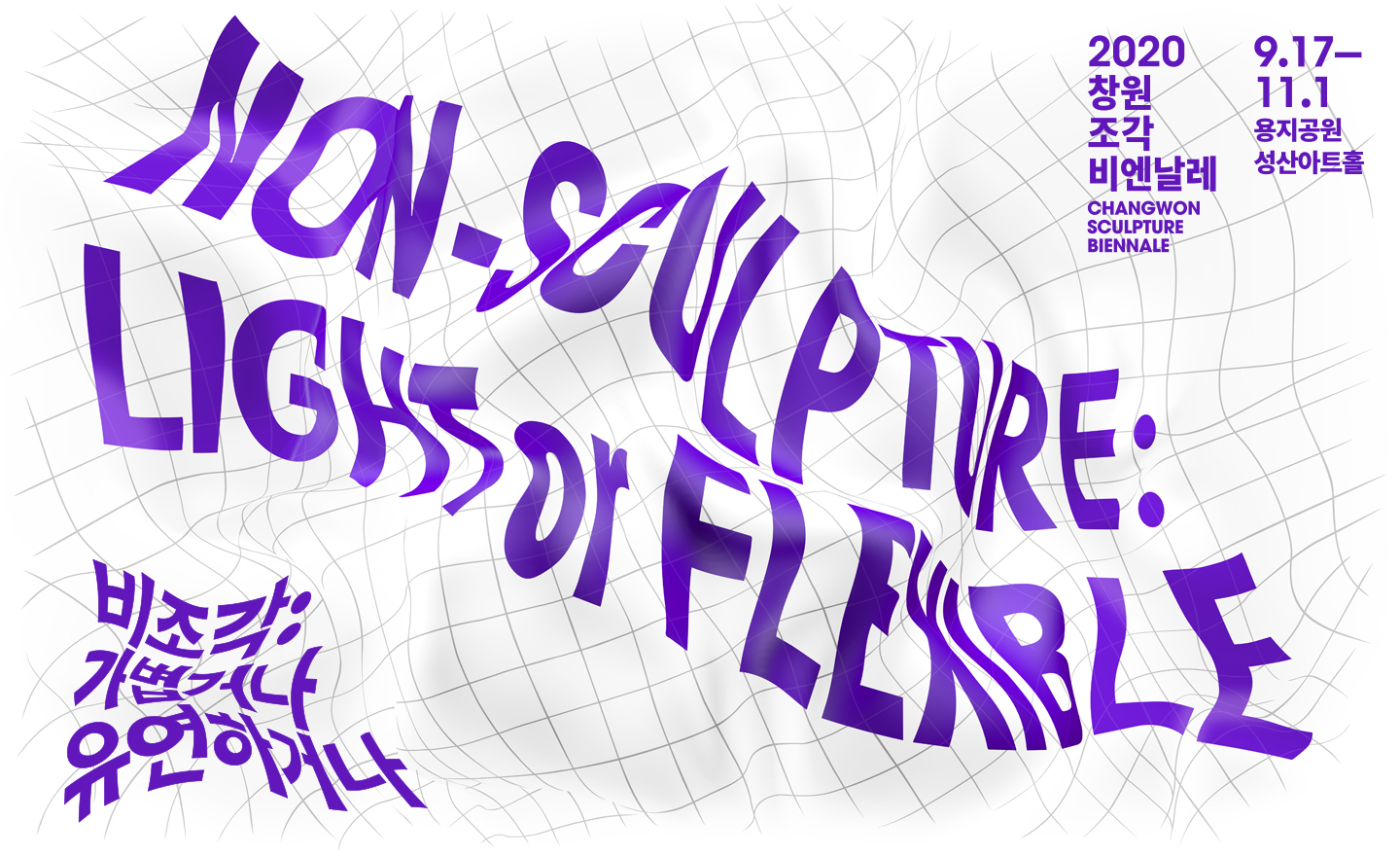

2020창원조각비엔날레의 주제는 ‘비조각-가볍거나 유연하거나’이다. 2012년 ‘꿈꾸는 섬’, 2014년 ‘달 그림자’, 2016년 ‘억조창생’, 2018년 ‘불각의 균형’을 이어 2020년 김성호 감독이 정한 주제다. 조각의 자기 반성과 자기 부정, 중성화 전략, 다원주의 조각의 성찰이라는 해석을 달고 있다. 보조 개념인 ‘가볍거나’는 주제를 담은 형식으로 기념비적이고 견고한 조각을 지양하고 있으며, ‘유연하거나’는 비조각의 내용으로 완성보다는 과정을 중시하고 있다.

그리고 ‘비조각’이라는 주제에 대한 모티브로 3가지의 개념을 예로 들고 있다. 첫째 옥토버지의 편집위원으로 1970-80년대 미국미술계에 커다란 영향력을 행사했던 로잘린드 크라우스(Rosalind Krauss 1941~ ), 둘째, 한국의 전위예술가 이승택(1932~ ), 셋째 동양과 한국의 ‘비물질의 미학’이 그것이다. 결론적으로 이야기하자면 이 3가지 레퍼런스는 ‘비조각’이라는 개념을 더욱 선명하게 표현하고 있으며, 근대적인 장르 개념인 ‘조각’에 ‘동시대’ 감각을 담기 위한 불가피한 선택으로 평가 할 수 있다.

먼저 로잘린드 크라우스는 모더니즘 미술 이론의 ‘형식주의’, 특히 클레멘트 그린버그(Clement Grrenberg, 1909-1994)의 이론을 일관되게 비판했던 이론가이다. 미니멀리즘의 개념을 확장하고 대지예술과 장소 특정적 미술을 옹호했던, 그래서 건축과 풍경을 긍정적인 요소로 접목해 조각의 장을 확산시키려 했던 이론가이다. 현대 조각을 분석하는 탁월한 이론으로 인정받는 크라우스의 「확장된 장에서의 조각 (Sculpture in the Expanded Field)」은 1980년대 포스트모더니즘 이론의 자장 속에서 매우 중요한 에세이로 평가받고 있다.

또한 이승택은 평생 전위적인 작업으로 일관했던 예술가이다. 이승택 자신이 자신의 작업에 대해 ‘非조각’ 혹은 ‘反개념’이란 용어를 즐겨 사용해 왔다. 엄밀히 말하면 미술 평론가 오상길이 “(그의 작업 세계는) 기존의 예술 영역에 대한 反anti 혹은 非non의 성격이 아니라 전격적 거부라는 일종의 단절 개념으로 해석되어야 한다.”라는 지적처럼 작가는 조각을 부정하는 의미로 작업에 천착하였다기보다는 기존 ‘예술 개념’에 대한 ‘부정’의 의미가 더 크다고 봐야 할 것이다. 어쨌든 개념적인 부정성을 일관되게 보여준 그의 작업은 덩어리에 집착해야 하는 ‘조각’의 근대적 속성을 넘어서는 의미 있는 시도를 보여준 작가임이 틀림없다. 마지막으로 동아시아의 ‘정신’적 가치를 지향하는 ‘비물질적 미학’은 굳이 새롭게 언급할 이유는 없어 보인다.

이처럼 2020창원조각비엔날레의 주제 ‘비조각’에 대해 김성호 감독은 3가지 네러티브를 제시하며 주제의 의미를 강조하고 있다. 로잘린드 크라우스의 이론을 빌려 근대의 장르 개념인 ‘조각’의 한계를 확장하고, 한국의 전위예술가 ‘이승택’과 동아시아의 ‘비물질미학’을 호출해 적극적으로 조각의 물질성에서 벗어나고자 하였다. 그러면 김성호 감독이 이처럼 ‘조각의 물질성’을 벗어나려 노력하는 이유는 무엇일까?

비조각, 그리고 그 행간의 의미

아이세 에르크멘 <On Water> 2017 뮌스터조각프로젝트

김성호 감독이 조각의 물질성을 극복하는데 주목하는 이유는 ‘조각’이라는 근대적 장르 개념으로는 동시대미술의 감각을 담아내기는 어렵기 때문이다. 창원조각비엔날레는 김종영(1915~1982), 문신(1923~1995), 박종배(1935~), 박석원(1942~), 김영원(1947~) 등 한국을 대표하는 조각가들을 배출한 도시라는 점에 착안해 만들어졌다. 설립의 모티브가 지역의 문화적 자원에서 시작했지만, 비엔날레가 가지고 있는 동시대적 가치, 맥락이라는 것도 분명히 있기 때문에 이 두 가지 요소를 연결하는 일이 매우 어렵다.

그동안 창원조각비엔날레가 지나온 여정을 보면 이러한 부분은 확연하게 드러난다. 서성록 감독이 기획한 2012년에는 ‘꿈꾸는 섬’이라는 주제로 ‘장소 특정성’의 개념을 보여주었고, 최태만 감독은 2014년에 ‘달 그림자’라는 주제로 공간의 확장과 도시 담론을 끌어들였다. 2016년 윤진섭 감독은 ‘억조창생’이라는 주제로 동아시아 미학에 기반하면서도 오브제 미학을 끌어들여 물질적 상상력을 조각의 개념을 접목했다. 이어 2018년 윤범모 감독은 ‘불각의 균형’으로 김종영과 문신의 예술 정신을 계승하는 키워드로 전시를 기획했다. 특히 최태만 감독이 보여줬던 도시의 지역성과 연계하는 시도나 윤범모 감독이 김종영과 문신의 작업을 개념적으로 전환하여 이를 전시의 키워드로 제시한 부분은 앞으로 창원조각비엔날레가 참고해야 할 시도들이다.

한편 창원이 ‘조각’을 선택하게 된 내적인 요소도 있겠지만 외부 요인도 있다. 한국뿐 아니라 90년대 경쟁적으로 생겨난 비엔날레들이 도시 담론이나 지역민의 삶과는 유리된 체 비엔날레를 도시 마케팅 혹은 관광 전략으로 인식함으로써 많은 도시가 장르 중심의 비엔날레를 만들게 된다. 비엔날레에 대한 깊은 이해가 없는 상태에서 장르를 선점하는 것이 당시에는 나름 참신한 문화 전략으로 인식되었기 때문이다. 한국의 경우 창원(조각), 대구(사진), 전남(수묵), 청주(공예), 서울(미디어), 전북(서예) 등 전체 15개 비엔날레 중 6개 비엔날레가 장르가 특정된 행사다. 미디어 시티 서울의 경우 미디어가 담고 있는 개념을 확장할 수 있기 때문에 이 범주에 포함하는 것이 애매하지만 초기에는 미디어아트 중심으로 설계되었다는 점에서 포함했다. 90년대 만들어진 비엔날레는 당시 포스트모더니즘에 대한 논쟁으로 촉발되었던 탈식민주의 이론, 다원주의, 해체주의 등 인문학적인 커다란 변화의 결과이다. 그런 면에서 장르 중심의 비엔날레는 이러한 흐름에 역행하는, 어떤 면에서는 비엔날레의 성장 과정이나 동시대 미술의 개념에서 보면 퇴행적인 형태라고 볼 수 있다.

물론 국제적인 전시 중에 조각이라는 선명한 이름을 달고 있는 ‘뮌스터 조각프로젝트’가 있다. 어쩌면 창원조각비엔날레가 가장 모범으로 삼아야 할 비엔날레일지도 모른다. 2017년 뮌스터 조각 프로젝트는 ‘몸을 벗어나, 시간을 벗어나, 장소를 벗어나’라는 주제 아래 19개국 35명(팀)의 작품이 발표됐다. 명칭에 조각이 들어가 있지만 ‘조각’보다는 ‘프로젝트’와 ‘뭔스터’가 강조되어 있다. 작가들은 현지에서 작업하고 거대한 스케일의 프로젝트를 추진한다. 준비 기간도 10년. 공공 미술, 혹은 미술의 공공성이라는 담론을 주도하는 비엔날레. 이름과는 달리 결코 조각이라는 장르 중심으로 진행되지는 않는다. 김성호 감독이 2020창원조각비엔날레의 주제를 정함에 있어 가장 중요하게 생각한 것이 바로 이 지점이 아닐까? 그런 면에서 ‘비조각’은 창원조각비엔날레가 태생적으로 안고 가야 하는 바로 조각이라는 장르를 넘어서려는 큐레이터의 의지를 반영하고 있다.

창원조각비엔날레의 주제와 미래

창원조각비엔날레의 주제는 비엔날레의 장기적인 전망과 미래의 가치를 담는 그릇이다. 그뿐만 아니라 지역민의 삶과 도시의 터무니와 동행해야 한다. 하지만 이제까지 창원조각비엔날레는 지난하게 ‘조각’에 대응하는 주제들을 설정하면서 동시대 미술의 흐름과 가치를 담는데 소극적일 수밖에 없었다. 물론 조각으로 특화된 비엔날레에서 조각과 관련된 주제를 정하는 것이 무슨 문제냐고 반론하겠지만 창원조각비엔날레의 확장성을 크게 가로막고 있는 부분이 바로 이 조각이라는 단어다. 조각이라는 언어에 달라붙어 있는 근대적인 이념들은 비엔날레 진행 과정에서도 부정적인 결과들을 만들어내고 있다. 가령 공공 미술의 개념을 보여주는 작품보다는 미술 장식품을 양산하게 되고, 장소적 맥락과는 무관하게 유명인사라는 이유만으로 설치되는 작업이 늘어가고 있다. 조각에서 파생되는 주제나 전시가 그렇게 참신하게 다가오기 힘들어 전국 혹은 전 세계 비엔날레 씬에서 주목을 받기가 어렵다.

개인적으로 비엔날레 주제 중에서 가장 인상 깊었던 것은 2014년 미디어시티 서울의 주제 ‘귀신, 간첩, 할머니’다. 도발적이면서도 소박한 언어들로 구성되어 있어 현란과 현학으로 가득 찬 대부분의 비엔날레 주제들과는 너무도 달랐다. 당시 기획을 맡았던 박찬경은 귀신은 등록되지 않은 역사, 즉 억울하게 죽임을 당했던 원혼들이고, ‘간첩’은 냉전 이데올로기 때문에 고초를 겪거나 왜곡된 삶을 산 사람들을 통칭한다. 그리고 ‘할머니’는 이러한 시대와 역사를 견뎌온 여성을 상징하고 있다고 말해왔다. 늘 서구를 바라보거나 서구의 시선으로 세상을 바라보는 데 익숙해 져버린 우리의 버릇을 비웃기라도 하듯 감독은 우리의 역사를 담은 ‘귀신, 간첩, 할머니’를 전시장으로 호출해 냈다.

김종영, 문신, 박종배, 박석원, 김영원 등 뛰어난 예술적 성취를 이룬 작가들의 정신은 ‘조각’이라는 장르로 계승되는 것이 아니다. 앞서 언급한 것처럼 김종영의 ‘불각’의 정신이나 문신의 ‘균형’과 같이 미적 개념 혹은 철학적 의미를 부여하는 방식이 더 동시대성을 담아내기 용이하다. 그런 면에서 창원조각비엔날레는 역설적이게도 조각을 버림으로써 새로운 비엔날레의 가능성을 확보할 수 있다. 창원에서 배출한 작가들의 예술적 성취를 개념화하고 이를 바탕으로 조각을 넘어 동시대 미술의 흐름과 동행하는 정체성을 만드는 일. 창원조각비엔날레 주제가 갖는 가장 큰 의미이다.